今月のTopics

【やどりき沢に棲むプラナリアとサワガニの珍しい生態】

7月号

していますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか?

6月のTOPICSとして、神奈川県のやどりき水源林の概要を説明しましたが、今回(7月)

は「やどりき沢に棲む珍しい生態2題」を取り上げたいと思います。

やどりき水源林に降った雨は夏でも水温20℃前後の「やどりき沢」となって流れ出て

いますが、この沢にもいろいろな生き物が棲んでいます。

環境省は、河川の水質をそこに棲む水生生物によって、「きれいな水」「少しきた

ない水」「きたない水」「大変きたない水」の4段階に分類しているのですが、やど

りき沢で採集される水生生物は、当然のことながら、すべて「きれいな水」に属して

います。(ホタルの幼虫が棲む水は「少しきたない水」になっています)その中で、

今回は、身体のどこを切っても、いくつに切っても、また再生して元の姿になる

「プラナリア」と「サワガニの子育て」について取り上げます。

.

【プラナリア(別名:ウズムシ プラナリア科)】

.

ヒル(蛭)に似ていて、あまり良い気持ちがしないのですが、よく見ると

3角形の頭部に眼がついていて、とても可愛く感じます。

子供達にも大変人気があります。口は胴体の中ほどにあります。比較的流れ

が速い水温の低い岩石の下にいて、カゲロウやカワゲラなどの幼虫をを襲っ

て食べる肉食性の生きものです。

この生きものの奇想天外な特徴は、この生体のどこでも、いくつに切っても

1か月ほどで再生して元の姿になることです。

.

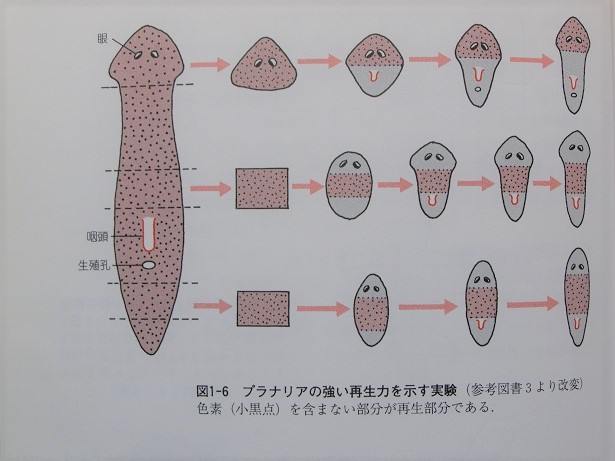

模式写真をご覧ください。摸式図の写真の点々は細胞を表現しているのですが

この細胞はすべて再生能力があるのです。生体のどこを切っても、横に切って

も、縦に切っても、再生して、一匹の身体になるのです。

このような細胞のことを全能性幹細胞(ぜんのうせいかんさいぼう)と言います。

京都大学の山中教授のノーベル賞になった「ips細胞」は「人口多能性幹細胞」

と言って、これからの医療の発展に大いに期待されていますが、プラナリアに

ついては今のところ、医療などの利用価値はないようです。

.

サワガニ(サワガニ科)

.

サワガニについてはご存知の方が多いと思います。沢などの流れの緩やかなきれいな

水に棲んでいます。このサワガニの何が珍しいかと言いますと、子育てです。

多くのカニは陸地や河川に棲んでいても産卵が近づくと、親ガニは海辺に移動して、

海や海の波打ち際(ぎわ)で産卵や幼生を放ち、その幼生は海でカニの生体になって、

また陸地や河川に戻るのです。

ところがサワガニの場合は雌ガニの腹部中で卵をかえし、その稚ガニをお腹一杯に

抱えて子育てするのです。稚ガニを抱えた写真をご覧ください。

(持っているシワの多い手は私の手のひらです)写真程度の大きさになったら子ガニ

を冷たい谷川の水に放って、それぞれ成長します。

さぞや母ガニの苦労は大変ではないかと思います。やどりき沢では6月〜8月ごろ、

大小の子ガニが良く採集され、これも子供たちに人気があります。